Steigende Dieselpreise: Ein Weckruf zur Elektrifizierung

Es führt kein Weg mehr daran vorbei: Die Umstellung auf emissionsfreie Antriebe ist nicht nur notwendig, um den Klimawandel zu verlangsamen – sie ist ein wirtschaftlich und strategisches MUSS. Wer weiter auf Diesel setzt, setzt nicht nur auf eine teure, knappe und geopolitisch unsichere Ressource, sondern macht sich langfristig abhängig und zahlt am Ende doppelt. Die Zeichen stehen auf Veränderung – wer jetzt nicht handelt, riskiert, abgehängt zu werden und im Wettbewerb zu verlieren.

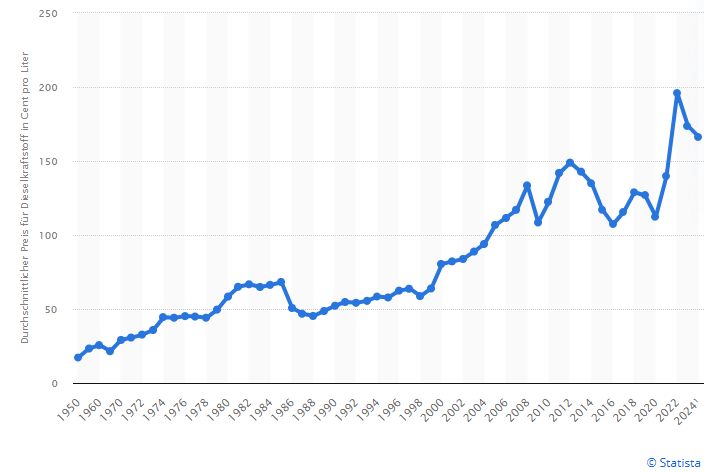

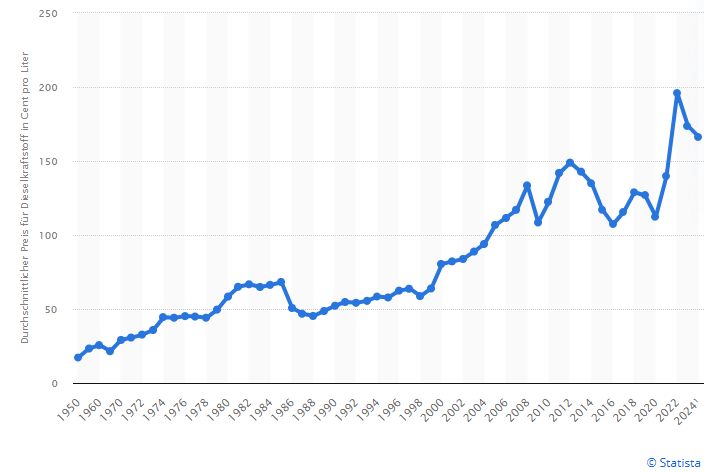

Seit den 1950er Jahren sind die Dieselpreise kontinuierlich gestiegen – von 30 Pfennig pro Liter im Jahr 1950 auf durchschnittlich 1,65 Euro im Jahr 2024.*

Durchschnittlicher Preis für Dieselkraftstoff in Deutschland in den Jahren 1950 bis 2024 (Cent pro Liter), Quelle: statista 2023

Diese Preissteigerungen sind nicht nur auf Inflation zurückzuführen, sondern auch auf geopolitische Spannungen, begrenzte Förderkapazitäten und politische Eingriffe. Zudem ist Diesel ein fossiler Brennstoff mit endlichen Vorräten. Seine Verknappung führt zwangsläufig zu steigenden Preisen und gefährdet die Versorgungssicherheit.

Die Transport- und Logistikbranche bekommt diese Kostensteigerung besonders zu spüren und steht zudem unter zunehmenden regulatorischem Druck: Globale Lieferketten sind fragiler denn je. Internationale Abhängigkeiten führen zu Unsicherheiten, Versorgungslücken und einer unkalkulierbaren Preisentwicklung. Der weltweite Energiemarkt wird von geopolitischen Spannungen massiv beeinflusst: Sanktionen gegen Russland, politische Instabilitäten im Nahen Osten und wirtschaftspolitische Entscheidungen der USA sorgen für ständige Preisschwankungen und Unsicherheiten. Die "America First"-Politik unter Donald Trump, die Förderung der heimischen Ölindustrie und drohende Handelskriege könnten den globalen Markt zusätzlich destabilisieren.

Schon in der Vergangenheit haben solche Entwicklungen tiefgreifende Auswirkungen auf die Wirtschaft gehabt: Die Ölkrisen der 1970er-Jahre zeigten, wie drastisch ein plötzliches Angebotsschrumpfen die Preise in die Höhe treiben kann. Auch heute ist klar: Wer weiterhin auf fossile Brennstoffe setzt, macht sich von einem unberechenbaren Markt abhängig und zahlt langfristig drauf.

Mit dem Pariser Klimaschutzabkommen und den nationalen Klimaschutzzielen hat sich Deutschland verpflichtet, die CO₂-Emissionen bis 2030 drastisch zu reduzieren. Der Verkehrssektor wird dabei als eine der größten Hebel identifiziert. Dieselbetriebene Lkw tragen signifikant zu diesen Emissionen bei, was der Branche eine große Verantwortung zuspricht, neue Ansätze zur Dekarbonisierung zu entwickeln. Die gesetzlichen Vorgaben zur CO₂-Reduktion werden immer strenger.

Maßnahmen wie die CO₂-Bepreisung, strengere Emissionsvorschriften für Nutzfahrzeuge und lokale Fahrverbote für Dieselfahrzeuge erhöhen den Druck auf die Branche. Eine zusätzliche Belastung entsteht durch die Einführung der CO₂-Maut für Nutzfahrzeuge, die ab 2024 in Deutschland gilt. Die Mautkosten orientieren sich dabei an den CO₂-Emissionen des jeweiligen Fahrzeugs, was die Betriebskosten für Diesel-Lkws erheblich steigen lässt.

Wer jetzt noch an Verbrennern festhält, zahlt doppelt: Erst für steigende Kraftstoffkosten und später für Strafzahlungen oder Umrüstungen.

Der Weg aus der Abhängigkeit von Diesel ist klar: Elektrifizierung mit eigener Stromerzeugung – beispielsweise durch Photovoltaik (PV) und Energiespeicher am Depot – sowie die Nutzung regional erzeugten Stroms aus Wind und Sonne. So sichern sich Transport- und Logistikunternehmen nicht nur stabile und planbare Energiekosten, sondern werden unabhängiger von globalen Krisen und vermeiden Strafzahlungen. Konkret kann die Kombination aus eigener Energieerzeugung, Speicherung und Elektromobilität zu Kosteneinsparungen von bis zu 75 % führen.

Wir betrachten zunächst ein Beispiel aus dem Verteilerverkehr mit vier 40-t-Lkw mit Fahrten zur Tageszeit und Standzeiten in der Nacht:

Nun stellen wir die Energiekosten von Diesel-Lkw und die eines E-Fuhrparks gegenüber, der im ersten Fall nicht digital, also intelligent gesteuert wird. Im Vergleich dazu ein E-Fuhrpark mit digitaler (intelligenter) Lade-Steuerung, wie es durch IO-Dynamics angeboten wird:

----

Das Beispiel zeigt: Der E-Fuhrpark als intelligent gesteuertes System aus PV-Batteriespeicher und Lademanagement ist der Game-Changer für eine wirtschaftlich attraktive, zuverlässige und nachhaltige E-Flotte in der Transport-Logistik.

Die Dieselpreise werden weiter steigen, die politischen Unsicherheiten nehmen zu, während die Nachfrage nach emissionsfreien Lösungen wächst. Wer jetzt in Elektrofahrzeuge, Photovoltaik und Energiespeicher investiert und auf eine gute Vernetzung durch Digitalisierung setzt, sichert sich nicht nur langfristig stabile Betriebskosten, sondern positioniert sich strategisch für die Zukunft. Wer abwartet riskiert:

In der aktuellen politischen Landschaft der EU ist es unwahrscheinlich, dass umfassende Subventionen oder Steuererleichterungen für Diesel eingeführt werden. Vielmehr verfolgt die EU das Ziel, den Verbrauch fossiler Brennstoffe zu reduzieren und den Übergang zu erneuerbaren Energien und Unabhängigkeit zu fördern.

Weltweit streben zahlreiche Länder nach Energieunabhängigkeit und setzen verstärkt auf erneuerbare Energien sowie Elektromobilität. China und Indien nehmen dabei eine führende Rolle ein: China: Im Jahr 2023 war China für 60 % der weltweit neu hinzugekommenen erneuerbaren Stromerzeugungskapazitäten verantwortlich. Das Land ist auf dem besten Weg, allein mit seiner Photovoltaik Anfang der 2030er Jahre mehr Strom zu erzeugen, als die Vereinigten Staaten derzeit verbrauchen. Indien erreichte bis Oktober 2024 die gesamte installierte Kraftwerkskapazität etwa 416 Gigawatt, wobei rund 40 % auf erneuerbare Energiequellen entfallen. Auch skandinavische Länder wie Norwegen, Schweden und Dänemark sind Vorreiter in der Nutzung erneuerbarer Energien und der Förderung der Elektromobilität.

Diese internationalen Bestrebungen zeigen deutlich, dass die Zukunft der Energieversorgung in der Nutzung erneuerbarer Ressourcen und der Elektromobilität liegt. Unternehmen, die jetzt in diese Technologien investieren, sichern sich nicht nur wirtschaftliche Vorteile, sondern leisten auch einen entscheidenden Beitrag zum globalen Klimaschutz. Einige große Transport- und Logistikunternehmen gehen diesen Weg bereits und zeigen: Die Technologie ist bereit, sie ist praktikabel und wirtschaftlich attraktiv.

Mehr zum Thema Kosteneffizienz und Elektrifizierung in der Transport-Logistik findet ihr in unserer Webinarreihe.

---

Quellen: *adac.de, Weitere Quellen: weltenergierat.de, iea.org, erneuerbareenergien.de, xpert.digital

Fragen zum Produkt?

Sende eine Mail an

Technische Fragen?Sende eine E-Mail an

Support-Tel.:

+49 461 402 142-10